Contra el insomnio

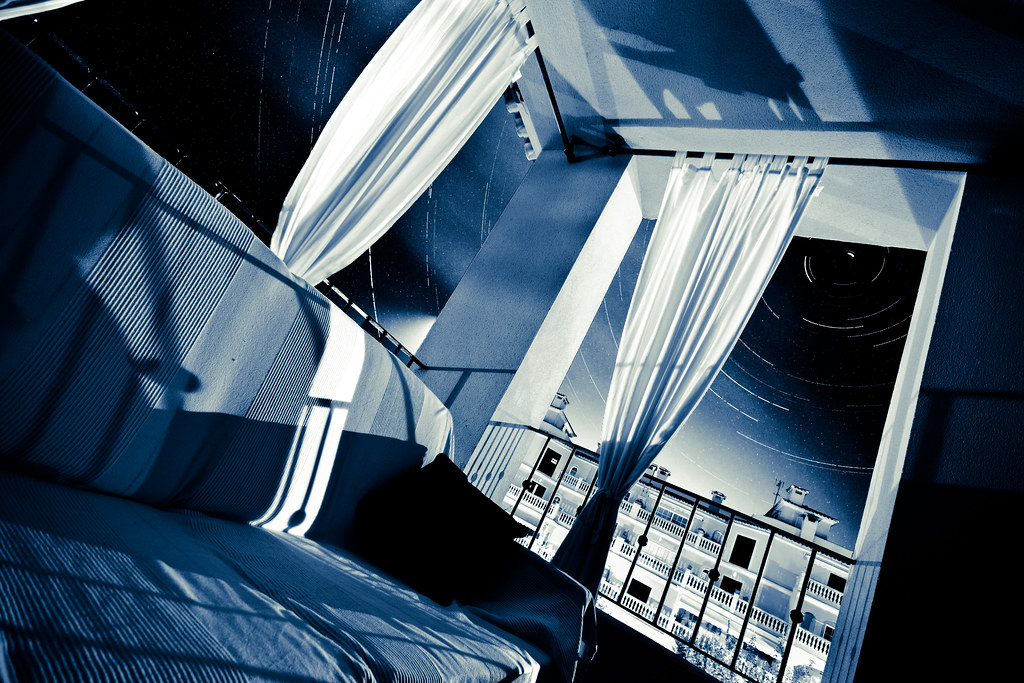

Esa noche, como todas las noches de nuestras vidas, nos fuimos a la cama temprano. Mi mujer tomó una de esas extrañas píldoras contra el insomnio que anuncian en la televisión y se metió a la cama sin decir una palabra. Me quedé a su lado leyendo el periódico bajo la pequeña lámpara de noche hasta que la fatiga me venció y me hundí en esa tinta oscura de la inconsciencia de donde emergen los sueños. Más tarde desperté contrariado en medio de las sombras que se habían apoderado de la habitación. Apenas un tenue resplandor se filtraba a través de las persianas desde la calle solitaria. Afuera llovía con violencia. El ruido apagado de la lluvia lo envolvía todo.

No sé si fue un sueño, pero sentí una cosa fría y elástica como una cuerda mojada deslizarse bajo las blancas sábanas. Aquello duró apenas un segundo. Mi mujer dormida a un lado abrazada a la almohada como sumergida en un lago intranquilo. Respiré profundo. Intenté relajarme como había prendido en las clases de yoga. No es nada, me dije a mí mismo.

Estaba a punto de dormirme de nuevo cuando encontré la enorme cabeza de la serpiente su cuerpo erguido sobre el colchón, en mitad de la cama, acechándome desde las sombras. Quedé petrificado de miedo. No me atrevía a mover un solo músculo por temor a perturbarla. La anaconda estaba allí, sobre el lecho, tal vez huyendo del frío de algún zoológico cercano, o de la torpeza de algún coleccionista descuidado.

Toda mi vida agonizaba en ese brillante resplandor de escamas que anunciaba el tiempo irremediable de la muerte. Mi mujer dormía indiferente al peligro. La serpiente estaba allí, tan cercana, que se fundían en una sola respiración y un silencio. Deslizándose pausadamente con movimientos cortos y precisos, observé como el inmenso reptil se enroscó lentamente sobre su cuerpo hasta hacerlo desaparecer en un inusitado y mortal abrazo. Luego dislocó la mandíbula y comenzó a devorarla despacio. Primero la cabeza, luego los hombros, el torso, las piernas, hasta desaparecer por completo dentro del enorme ofidio.

Entonces la terrible anaconda vino a tenderse a mi lado donde se echó a dormir para iniciar la indigestión. Podía ver las formas femeninas dibujadas entre los anillos concéntricos de la gran bestia que exhalaba un aliento de pantano. Permanecí inmóvil temiendo lo peor. A ratos sentía los movimientos de mi mujer que, seguramente, soñaba dormida en el interior de la serpiente. Pasé toda la noche en vela, intentando entender la extraña y absurda situación a la que me había conducido el destino, siempre tan sorpresivo y enigmático.

Por la mañana, cuando desperté para ir al trabajo, la serpiente todavía estaba allí, enroscada entre las sábanas. En un gesto mecánico del amor que todo lo puede y todo lo perdona, la arropé con sumo cuidado para que no sintiera frío y le di un beso helado antes de abandonar el apartamento.

Wilfredo Machado

Comentarios

Deja un comentario